更新日:

料理写真をマクロレンズで撮影

マクロレンズを使った料理写真の撮り方

料理撮影で使っているカメラ機材とカメラ用品

「料理写真をマクロレンズで撮影」ページでは、デジタル一眼レフカメラにマクロレンズを付けて、実際に料理を撮影した写真を掲載しております。

料理の撮影には、カメラボディはキヤノン製のフルサイズ機「EOS 6D Mark II」、

レンズもキヤノン製の単焦点マクロレンズ「EF100mm F2.8L マクロ IS USM」を使って料理写真を撮影しております。

ライティング機材は、キヤノン製のクリップオンストロボ「スピードライト430EX III-RT」を使用しております。

その他に、三脚やリモートスイッチなどの、必要最低限のカメラ機材で料理の撮影に挑んでおります。

マクロレンズは、高品質な解像力と、豊かなボケ味が大きなレンズの特徴になります。

料理写真のように、画像に繊細さと美しさとが求められる撮影においては、

マクロレンズが食べ物の撮影にはもっとも適していると言えます。

また、マクロレンズは美しいボケ味をいかした撮影が出来ますので、

奥行き感のある構図では、被写界深度(F値)を浅く設定することで、綺麗なボケ具合を表現することも出来ます。

料理の撮影は、花やポートレートなどの撮影と同じように、大きな撮影ジャンルのひとつとなります。

料理の撮影は、風景写真の撮り方とは違ったアプローチであったり構図の作り方が独特ですので、

フードフォトグラフィーも、非常に興味深い撮影ジャンルのひとつになります。

目次

米料理の写真撮影

魚料理の写真撮影

スープ料理の写真撮影

そば粉料理の写真撮影

卵料理の写真撮影

目次

ピザ 料理の写真撮影

麺料理の写真撮影

お菓子 スイーツの写真撮影

ハヤシライスの料理撮影

ハヤシライスの撮影データ

カメラボディ:EOS 6D Mark II | レンズ:EF100mm F2.8Lマクロ IS USM

カメラ機材:三脚 ベルボン EX-640 N リモートスイッチ RS-80N3

ライティング機材:外付けストロボ「キヤノン スピードライト(430EX III-RT)」

撮影モード:SCN スペシャルシーンモード「料理」 ISO感度:1600 ホワイトバランス:オート(ホワイト優先) 測光モード:評価測光

絞り値:F5.0 シャッタースピード:1/80秒 露出補正:-2/3(明るさ:-1)

ストロボ:発光 | ストロボの種類:外部 E-TTL | E-TTL II調光方式:評価調光 | 調光補正:-2/3

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

デミグラスソースを使った日本生まれの洋食

Hayashi Rice | Food Photography

ハヤシライスは日本が発祥の料理になります。

レシピとしては、薄切りの牛肉とタマネギとを、

デミグラスソースでじっくり煮込んだ物を、ご飯の上にかけた料理になります。

ハヤシライスの発祥には諸説あり、語源も発祥とされるお店も定かではありませんが、

それらのハヤシライスにまつわる逸話の多さも、ハヤシライスの魅力を物語っていますね。

さて、ハヤシライスのレシピとしては、ハインツのデミグラスソース缶を使ったハヤシライスのレシピになります。

ハインツのデミグラスソース缶は、デミグラスソース作りの手間を省けますので時短料理でとても重宝します。

デミグラスソースさえあれば、ハヤシライスは手軽に作れますのでおススメですよ(笑)

レシピはハインツのレシピページに記載されておりますのでご参考に。

さて、ハヤシライスの料理撮影の話に移ります。

ハヤシライスの撮影での注意点は、何と言っても白米部分、つまりご飯を綺麗に写せるかがポイントになります。

ハヤシライスに限らずライスは白く輝く被写体になりますので、白飛びを起こしやすくなります。

ご飯の撮影では露出の設定値がコツになります。

今回撮影した撮影モードは、SCN スペシャルシーンモード「料理」になりますので、

露出の設定値は、明るさの設定の項になります。

スペシャルシーンモード「料理」では、カメラ本体の液晶画面では露出値の設定項目はなく「明るさ」の設定になりますので、

「明るさ」の値を調整して露出を決める方法になります。

値はプラスマイナスで単位は1ずつ調整が出来るようになっています。

ハヤシライスの撮影時では「明るさ」は-1で設定して、ライス部分の白飛びを軽減させるようにしました。

「明るさ」-1は、露出補正値としては-2/3段になります。

白飛びを起こしてしまうと、撮影した画像が部分的に真っ白になり、

編集ソフトを使っても復元は困難になってしまいますので、

白飛びを起こさないようにするには、あらかじめ雰囲気を少し暗めに撮影して、撮影後にレタッチソフトで明るさを調整した方が賢明です。

鮭雑炊の料理撮影

鮭雑炊の撮影データ

カメラボディ:EOS 6D Mark II | レンズ:EF100mm F2.8Lマクロ IS USM

カメラ機材:三脚 ベルボン EX-640 N リモートスイッチ RS-80N3

ライティング機材:外付けストロボ「キヤノン スピードライト(430EX III-RT)」

撮影モード:SCN スペシャルシーンモード「料理」 ISO感度:1000(二枚目:800) ホワイトバランス:オート(ホワイト優先) 測光モード:評価測光

絞り値:F5.0 シャッタースピード:1/80秒 露出補正:-2/3(明るさ:-1)

ストロボ:発光 | ストロボの種類:外部 E-TTL | E-TTL II調光方式:評価調光 | 調光補正:-2/3

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

土鍋を使った日本料理 鮭の雑炊

Sake Zousui | Food Photography

鮭の雑炊の料理写真です。

雑炊は、米を使った日本料理の種類のひとつです。

今回作った鮭の雑炊は、だし汁でご飯を煮たレシピになります。

さて、鮭雑炊の撮影ですが、器は土鍋を用意しました。

土鍋は実に絵になる調理器具ですね(笑)

日本料理の撮影は、あまり機会がなくて撮影した料理の種類もそれほどありませんので、

土鍋を使った料理の撮影は、とても楽しめました。

撮影した土鍋は、一人から二人用くらいのサイズだと思います。

最近では一人鍋なんかも人気がありますよね。

鍋料理の写真撮影も、なかなか興味深いジャンルですね。

撮影に用いたアイテムは、土鍋とレンゲと、そしてお新香、タラコ、佃煮などが盛り付けられた小皿です。

普段は洋食の撮影が多かったので、香の物などの小皿料理の撮影は新鮮でした。

今後は和食の撮影もジャンルを増やして行こうと思います。

白身魚のムニエルとソースのかけ方

白身魚のムニエルの撮影データ

カメラボディ:EOS 6D Mark II | レンズ:EF100mm F2.8Lマクロ IS USM

カメラ機材:三脚 ベルボン EX-640 N リモートスイッチ RS-80N3

ライティング機材:外付けストロボ「キヤノン スピードライト(430EX III-RT)」

撮影モード:SCN スペシャルシーンモード「料理」 ISO感度:800 ホワイトバランス:オート(ホワイト優先) 測光モード:評価測光

絞り値:F5.0 シャッタースピード:1/80秒 露出補正:-2/3(明るさ:-1)

ストロボ:発光 | ストロボの種類:外部 E-TTL | E-TTL II調光方式:評価調光 | 調光補正:-2/3

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

白身魚に小麦粉を付けてバターで炒めた魚料理

Meunière | Food Photography

写真は鱈を使ったムニエルの料理写真です。

白身魚の料理と言えば、ムニエルやソテーが人気がありますよね。

ムニエル(Meunière)は、白身魚の切り身に塩胡椒で下味をつけ、小麦粉をまぶし、

フライパンにバターを溶かして焼いた魚料理になります。

ソテー(Sauté)は、一般的には肉や魚、野菜などをバターで炒めた料理の総称になります。

さて、白身魚のムニエルと言えば、

「鮃(ヒラメ)」「舌平目(シタビラメ)」「真鯛(シーブリーム)」「鱸(スズキ)」「鱈(タラ)」「鰈(カレイ)」、

などの白身魚を使うことが多いですね。

それぞれ価格も違えば味も違いますし、好みもあると思います。

なので、白身魚のムニエルは、旬の魚を用意するもよし、好みの魚を用意するもよし、

お好きな白身魚を使って調理すればよいかと思います。

さて、白身魚のムニエルのレシピはとても簡単です。

白身魚の切り身に両面塩コショウで下味をつけて、適量の小麦粉をまぶします。

中火のフライパンにバターを溶かし、魚は皮面からパリッと焼き、両面焼いて取り出します。

次にフライパンの汚れをキッチンペーパーで軽く拭き、バターを溶かして好みのソースを作り、

お皿に盛り付けしたムニエルに、作ったソースをかければ出来上がりです。

ソースの種類としては、「バター醤油ソース」「レモンソース」「バジルソース」などが定番ですね。

「バター醤油ソース」は、バターとしょう油の風味豊かな日本では人気のある味付けですね。

「レモンソース」は、レモンのさっぱりとした風味が白身魚にとてもよく合います。

「バジルソース」は、バジルとオリーブオイルの香り豊かな欧米では定番のソースのひとつです。

後は赤い色合いが特徴の「パプリカソース」、マスタードのピリッとしたアクセントのある「マスタードソース」、

そして「タルタルソース」も人気がありますよね(笑)

これらのソースを使った白身魚のムニエルは、

風味のバリエーションが豊かでソースのかけ方ひとつで見た目の印象が大きく変わります。

ソースのかけ方は小さいスプーンを使って丸くお皿に落としたり、

点々点とソースを等間隔で落として爪楊枝で点を繋ぐように一気にソースを引けば、

フレンチレストランで見かけるようなソースアートも描けます。

ソースのかけ方はフードフォトグラフィーの醍醐味のひとつでもあり、人それぞれ個性があって楽しい物です。

料理の盛り付けを大きく左右することもありますので、ソースのかけ方は料理撮影では大事な要素のひとつです。

ボルシチ 料理撮影

カメラボディ:EOS Kiss Digital N | レンズ:EF-S60mm F2.8マクロ USM

ボルシチの撮影データ

カメラ機材:三脚とリモートスイッチ RS-60E3 にて撮影。

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にて編集後の写真になります。

撮影モード:オート ISO感度:400 ホワイトバランス:オート 測光モード:評価測光

絞り値:F4.0 シャッタースピード:1/60秒 露出補正:0

ストロボ:発光 | ストロボの種類:内蔵 : E-TTL

ボルシチの料理写真

ボルシチの料理写真です。 ボルシチは真っ赤なスープが特徴のウクライナの郷土料理になります。

真っ赤なスープの色を出すには、ビートルートと言うほうれん草の仲間の野菜を使うことで色が付きます。

ビートルートは、テーブルビート、またはビーツもと呼ばれており、和名では火焔菜(カエンサイ)になります。

見た目は赤カブに似ていますが、カットした断面は中心まで赤い色をしていて、赤紫の色素は、ベタシアニンというポリフェノールの一種になります。

ビートルートは、「食べる血液」と例えられるほど、栄養豊富な野菜になり、東ヨーロッパではポピュラーな野菜として親しまれています。

さて、テーブルビートを使ったボルシチの料理は、作ってみたい料理のひとつでした。

レストランでは昔、食べたことがありましたが、自分で調理するのは初めてでした。

ボルシチのレシピはウェブでいろいろ検索できますが、

肝心のビーツが食品売り場ではまず見かけない野菜でしたので、それならばと、趣味の家庭菜園で栽培しました(笑)

初めてのテーブルビーツの栽培でしたので、手探りの栽培になり、

収穫したビーツは少し小振りでしたが、ボルシチ作りには問題は有りませんでした。

さっそくビーツを調理して、ボルシチの撮影を行いました。

今回の料理撮影は、初めてのボルシチ作りであれこれと疲弊(笑)しましたので、

撮影モードをオートにして、カメラ任せのライトな撮影を行いました。

たまには設定をオートにして、オート撮影ならではの手軽な撮影も気楽で楽しい物ですね。

ちなみにオートで撮影をすると、現像パラメーターと言うモードが自動で働き、色空間は、sRGBになります。

そして、初期設定では、コントラスト:やや強い シャープネス:やや強い 色の濃さ:やや濃い、

と言うように、撮影した画像はカメラ本体側で自動的に色の補正がかかり、色の調整済みのJPEG画像として保存されます。

JPEG画像を確認してみると、写真の雰囲気は、メリハリのついた色の補正がかかる印象です。

オートモードは何て気が利く撮影モードなのでしょうか(笑)

ちなみに最新のキヤノンのカメラでは、更に進化した全自動撮影(シーンインテリジェントオート)機能が付いており、

撮影シーンに適した設定をカメラ側で自動的に行ってくれます。

普段の料理撮影では、撮影モードは絞り優先AEで、色空間はAdobe RGBに設定し、色の補正は撮影後にPCモニターで行っておりますが、

オート撮影によるカメラ任せの色補正もお手軽で、気楽に撮影をしたい時には丁度良いですね。

ガレット マクロレンズで料理撮影

カメラボディ:EOS 6D Mark II | レンズ:EF100mm F2.8L マクロ IS USM

ガレットの撮影データ

カメラ機材:三脚とリモートスイッチ RS-80N3 ライティング機材:外付けストロボ「スピードライト(430EX III-RT)」

※RAWファイルを「Digital Photo Professional 4」にて編集後の写真になります。

撮影モード:絞り優先AE ISO感度:100 ホワイトバランス:オート(雰囲気優先) 測光モード:スポット測光

絞り値:F3.5 シャッタースピード:0.3秒 露出補正:0

ストロボ:発光 | ストロボの種類:外部 E-TTL | E-TTL II調光方式:評価調光 | 調光補正:0

ガレットの料理写真

マクロレンズを使って撮影したガレットの料理写真です。

ガレットとは、フランスは北西部、ブルターニュ地方発祥の、そば粉で作られる郷土料理になります。

ガレットの具材は、タマゴ、ハム、チーズが一般的で、生地をフライパンで薄く焼きながら、

タマゴ、ハム、チーズなどのトッピングを加えて食材に火が通るまで加熱し、最後に黒コショウで仕上げる種類のガレットが人気がります。

フランス北西部では、朝食はこのようなガレットを焼いて食べる事も多く、

ガレットの有名店などでは、国内はもとより海外からの観光客の皆さんも朝食目当てに訪れるほど、美味しくて人気があります。

さて、このほかにもガレットの生地は、小麦粉を使ったクレープ生地と同様に調理されることもあります。

その様な甘いスイーツとしてのガレットで有名な「クレープシュゼット」は、

カラメルソース、オレンジジュース、フランベしたリキュールなどがメインのソースとして加えられ、

しっとりとしたクレープ生地の食感は、一度食べればやみつきになるほどです。

また、スイーツとしてのガレットには、バニラアイスやカットフルーツが添えられることも多いですね。

このようにガレットと言えども、そば粉で作られる朝食向けに卵やハムが加えられたガレットや、

小麦粉で作られる砂糖を溶かしたカラメルソースやオレンジジュースのソース、またはバニラアイスクリームであったり、

カットフルーツを生クリームと共に盛り付けられたガレットもあり、

本場ではこだわりのレシピもたくさんあって、羨ましい限りです。

さて、ガレットの撮影には上記の「ガレットの撮影データ」に記載している内容で撮影を行いました。

今回のガレット撮影は、構図のセッティングもストロボの反射光の設定などもスムーズにいって、思いの外すんなり進みました。

構図は三分割法を採用して、メインディッシュは左奥気味に配置しました。

三分割構図は、料理撮影においても頻繁にみられる構図になりますので、構図選びで迷った時にはお試しください。

ライティングのコンセプトは、朝食の朝日の明るさがテーマでしたので、うまく表現できたと思います(笑)

また、ホワイトバランスもオートに設定して撮影を行いましたが、

ガレットを盛り付けたお皿の白さもはっきりとした白で描写されていましたので、満足です。

撮影時の外は快晴でしたので、窓から入り込んだ環境光も、室内を明るくしてくれたので、ストロボ光や照明に頼りすぎない点も良かったのかもしれません。

料理写真の撮影では、特に気を使うポイントのひとつとして、ホワイトバランスがあります。

料理の盛り付けに白いお皿を使用した場合、お皿の白さが写真で再現されなければ、料理の色味も変わってきてしまいます。

まあ撮影する料理のジャンルにもよりますが、お皿の白さを再現できるような色温度の調整が必要なケースの料理写真もあります。

スコッチエッグ 料理撮影

カメラボディ:EOS Kiss Digital N | レンズ:EF-S60mm F2.8マクロ USM

スコッチエッグの撮影データ

カメラ機材:三脚とリモートスイッチ RS-60E3 にて撮影。

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

撮影モード:オート ISO感度:400 ホワイトバランス:オート 測光モード:評価測光

絞り値:F4.0 シャッタースピード:1/60秒 露出補正:0

ストロボ:発光 | ストロボの種類:内蔵 : E-TTL

スコッチエッグの料理写真

スコッチエッグの料理写真です。

スコッチエッグはイギリスの家庭料理のひとつになります。

イギリスではピクニック料理として親しまれています。

さて、イギリス料理もなかなか種類が豊富で楽しい物です。

ローストビーフやミートパイ、そしてフィッシュアンドチップスなどもイギリスを代表する料理のひとつになります。

イギリスは大英帝国と呼ばれていた時代があるように、

古い歴史を持つ国になりますので、料理も興味深い物があります。

さて、スコッチエッグはゆで卵をスパイスなどで風味を加えた挽き肉で包み、衣をつけて揚げた料理になります。

ご飯のおかずとしても、パン食のお供としても、サラダと共にスコッチエッグを盛り付けることもあります。

そしてピクニック料理でも人気があるように、スコッチエッグは冷めたままでも美味しく食べることができます。

さて、スコッチエッグの料理撮影は、構図はC字構図にてお皿を配置しました。

C字構図は料理写真では定番の構図のひとつになりますので、構図選びに迷いがある時は試してみることをお勧めします。

盛り付けには新鮮なパセリを添えて、鮮やかな緑色も映えるように工夫しました。

フードフォトグラフィーでは、新鮮な野菜を構図内に取り入れて、盛り付けを行うようにすると、

みずみずしいシズル感と共に、新鮮さを加えることが出来ますので、フレッシュなベジタブルは良いアクセントになります。

また、ローズマリーやパセリなどのハーブも、料理の盛り付けでは良い飾り付けになりますので、

料理の撮影時には常に新鮮なハーブを用意できるように、自宅で数種類のハーブを栽培しておくことも非常に有効です。

ピッツァ マルゲリータ 料理撮影

カメラボディ:EOS Kiss Digital N | レンズ:EF-S60mm F2.8マクロ USM

ピッツァ マルゲリータの撮影データ

カメラ機材:三脚とリモートスイッチ RS-60E3 にて撮影。

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

撮影モード:オート ISO感度:400 ホワイトバランス:オート 測光モード:評価測光

絞り値:F4.0 シャッタースピード:1/60秒 露出補正:0

ストロボ:発光 | ストロボの種類:内蔵 : E-TTL

ピッツァ マルゲリータの料理写真

ピッツァ マルゲリータの料理写真です。

ナポリピッツァと言えば、ピッツァ マルゲリータが有名ですよね。

赤、白、緑の色が特徴的なピザになります。

ピッツァ マルゲリータの具材は、赤色のトマトソース、白色のモッツァレラチーズ、緑色のバジルがメインの具材になります。

このようなイタリア国旗を連想させるピザを見た、当時のマルゲリータ王妃がこのピザを大変気に入られたことから、

このピザには、ピッツァ マルゲリータと名が付いたようです。

さて、一般的なピッツァ マルゲリータのレシピには、お肉は加えられておりませんので、

それでは物足りないと言う場合は、好きなようにハムやベーコンをレシピに加えましょう(笑)

基本的なマルゲリータピザのレシピは守って、後はお好みでトッピングを増やすのは自由で良いかと(笑)

チーズもベースのモッツァレラチーズ以外に、マスカルポーネも加えると更に美味しくなりますよ。

ちなみにバジルの葉は、家庭菜園で栽培しているバジルの葉を収穫してピザに盛り付けました。

ハーブを自宅で栽培していると、葉をいくらでも料理に使えますのでおススメです。

ピッツァ マルゲリータの撮影では構図は、C字構図と真俯瞰で撮影しました。

C字構図の特徴は、料理が盛り付けられたお皿の輪郭がアルファベットのCの字に似ていることから、C字構図と呼ばれています。

真俯瞰の構図は、真上から料理を見下ろすようなカメラポジションにて、ハイアングルで撮影された構図になります。

どちらの構図も、料理の撮影ではポピュラーな構図になりますので、構図選びのご参考までに。

醤油ラーメン マクロレンズで料理撮影

カメラボディ:EOS 6D Mark II | レンズ:EF100mm F2.8L マクロ IS USM

醤油ラーメンの撮影データ

カメラ機材:外付けストロボ「スピードライト(430EX III-RT)」 | 三脚とリモートスイッチ RS-80N3 にて。

※RAWファイルを「Digital Photo Professional 4」にて編集後の写真になります。

撮影モード:絞り優先AE ISO感度:100 ホワイトバランス:オート(雰囲気優先) 測光モード:スポット測光

絞り値:F4.5 シャッタースピード:1/10秒 露出補正:0

醤油ラーメンの料理写真

醤油ラーメンの料理写真です。 このようなどんぶり物の料理撮影においても、マクロレンズの中望遠域の焦点距離での撮影は容易です。

ラーメンの写真は、以前からぜひとも挑戦してみたいフードフォトグラフィの被写体のひとつでありました(笑)

そのため、ラーメンを美味しそうに撮影するために、ラーメンの盛り付け方の参考写真をいろいろ見つけて研究しました。

また、麺のパッケージの写真なんかも大いに撮影には参考になりますね。 当然ですが(笑)

そして、竹製のランチョンマットや、どんぶり、そして食材なんかも構図に取り入れて、

奥行きを出すようにレイアウトを決めて撮影しました。

ラーメンのフードフォトグラフィを行うにあたり、まず初めに気付いた点は、麺が沈む事です(笑)

普通にどんぶりにスープを入れて、麺を入れて、チャーシューやメンマ、ネギなどを盛り付けていると、

間違いなく麺はどんどんどんぶりに沈んでいきます。

それにメンマなどをバランスよく盛り付けないと、これまた麺が隠れてしまい、

ラーメンの主役でもある麺の存在感が出にくくなります。

その為、盛り付けにはある程度の工夫が必要になります。

それは、麺があえて浮いて見えるように、箸でつまんでスープの上に持ち上げたり、

ネギやノリは、盛り付けを行ってからすぐに撮影をしなければ、どんどん沈んでしまうし、

海苔のパリパリ感もあっという間にしんなりしてしまします。

以上のように、ラーメンの撮影は思っていたよりも、スピード感が大事なのだと気付きました。

また、麺は意図的に持ち上げないとスープに隠れやすいという事も勉強になりました(笑)

そんなこんなでラーメンの撮影を行った訳ですが、やはり熱々のラーメンでも湯気の撮影は難しい所です。

ホットコーヒーの撮影でも感じた事ですが、現場で直接見える料理から立ち上る湯気と、

撮影した写真で見える湯気の雰囲気は、大きく違って見えます。

写真では、すぐには食べられないほどの熱々の料理でない限り、湯気の雰囲気がほぼ写り込みません

その為、フードフォトグラフィでは一般的には、湯気を追加編集して画像に加える事を推奨しています。

海外のフードフォトグラフィでは一般的なテクニックになり、大げさなほどの湯気を演出効果として加えている写真も多数見られます。

日本のフードフォトグラフィでは、湯気の雰囲気が柔らかく加えられている料理写真も有れば、

全く加えられていないメニュー用としての見やすい料理写真も多いですね。

さて、日本では撮影した写真を加工する事に抵抗感を覚える方も多いとは思いますが、

筆者的には写真を加工する事もしない事も、撮影した人の自由だと感じますので、

大きく加工した写真に限っては、写真の掲載場所を考えて判断して、写真を掲載して行けば良いのではないかと考えます。

イチジクのタルト お菓子の写真撮影

イチジクのタルトの撮影データ

カメラボディ:EOS Kiss Digital N | レンズ:EF-S60mm F2.8マクロ USM

カメラ機材:手持ちにて撮影。

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

撮影モード:オート ISO感度:400 ホワイトバランス:オート 測光モード:評価測光

絞り値:F4.0 シャッタースピード:1/60秒 露出補正:0

ストロボ:発光 | ストロボの種類:内蔵 : E-TTL

イチジクの実を使ったフルーツタルトです

Fig Tart | Food Photography

イチジクを使ったタルトの写真です。

今回のタルトに使ったイチジクは、「バナーネ」と呼ばれるフランス原産の白イチジクになります。

濃厚なネットリとした味わいが特徴のこの白イチジクは、

自分で栽培しているイチジクを収穫して、タルトに使っています。

レシピとしては、タルト台にクレームダマンド(アーモンドクリーム)を流し入れて、

輪切りにしたイチジクを並べてオーブンで焼くだけです。

焼きあがったら、仕上げに粉糖を振りかけたり、ジャムやシロップを薄く刷毛で塗るとタルトに艶が出て綺麗ですよ。

旬のフルーツを使ったタルトは、イチジクの他にもイチゴや洋梨など、

果物の収穫の季節ごとに楽しめますので、タルト台にクレームダマンド(アーモンドクリーム)を流し入れた種類のフルーツタルトはお勧めです。

ポルボロン マクロレンズでスイーツの料理撮影

カメラボディ:EOS 6D Mark II | レンズ:EF100mm F2.8L マクロ IS USM

ポルボロンの撮影データ

カメラ機材:外付けストロボ「スピードライト(430EX III-RT)」 | 三脚とリモートスイッチ RS-80N3 にて。

※RAWファイルを「Digital Photo Professional 4」にて編集後の写真になります。

撮影モード:絞り優先AE ISO感度:100 ホワイトバランス:オート(雰囲気優先) 測光モード:スポット測光

絞り値:F3.5 シャッタースピード:1/100秒 露出補正:-1段

ストロボ:発光 | ストロボの種類:外部 E-TTL | E-TTL II調光方式:評価調光 | 調光補正:0

ポルボロンの料理写真

ポルボロンの料理写真です。 ポルボロンとは、スペイン発祥の焼き菓子になります。

日本で言う所のクッキーに近いというか、クッキーです。

スペインでは、「ポルボロン、ポルボロン、ポルボロン」と3回唱えてから食べると、願いが叶って幸せが訪れると言われています。

このポルボロンと言うお菓子は、「共立食品」さんが販売している「世界のおいしい伝統菓子」シリーズのひとつ、

「ポルボロンセット」で初めて知りました。

スペインにはこのようなシナモンショコラ風味のクッキーがあるのですね。

スペインに限らずヨーロッパ諸国には、沢山のお菓子の種類があって、とても興味深いです。

さて、ポルボロンのレシピは、「ポルボロンセット」に記載されていたレシピを参考に作りましたが、

「共立食品」さんホームページにもレシピが記載されているようですので、

そちらのクッキングレシピのページも参考になるかと思います。

さて、今回は材料が一通り揃えられた「ポルボロンセット」にてお菓子作りをしたわけですが、

一度、そのような参考になるレシピの通り作ってしまえば、後はいくらでもアレンジが出来ます。

クッキーの成型や、ココアパウダーの分量、またはアーモンドの分量など、好みでいくらでも変えられます。

また、ネットには皆さんこだわりのポルボロンのレシピが掲載されていますので、自分好みのポルボロンを探求する事も面白いですね。

さて、そんな「ポルボロン」の スイーツ撮影ですが、参考の写真のように構図は十分練って作りました。

出来上がったポルボロンには、粉糖をまぶして仕上げる訳ですが、

粉糖はグラデーションをイメージして、クッキーにまぶしてみました。

また、通常ポルボロンの生地は、直径を約3cm程度の棒状に伸ばし、その棒状の生地を切っていきますが、

通常のクッキー作りのように、クッキー型で生地を抜いていっても同じことですので、成形はお好みでどうぞ。

そして構図には、シナモンスティックや八角(スターアニス)、紅茶、背景にはカットボードなどを取り入れて、

ポルボロンが引き立つように配置を整えながら撮影しました。

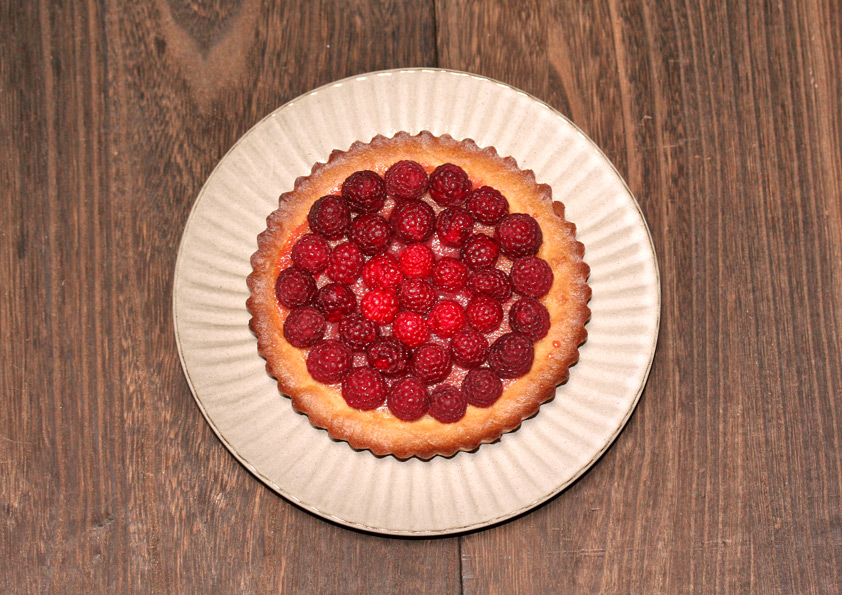

ラズベリータルト お菓子の写真撮影

ラズベリータルトの撮影データ

カメラボディ:EOS Kiss Digital N | レンズ:EF-S60mm F2.8マクロ USM

カメラ機材:手持ちにて撮影。

※JPEGファイルを「Adobe フォトショップ」にてレタッチ後の写真になります。

撮影モード:オート ISO感度:400 ホワイトバランス:オート 測光モード:評価測光

絞り値:F4.0 シャッタースピード:1/60秒 露出補正:0

ストロボ:発光 | ストロボの種類:内蔵 : E-TTL

ラズベリータルトの料理写真

Raspberry Tart | Food Photography

ラズベリーの実をぎっしり並べて盛り付けた、ラズベリーのフルーツタルトです。

このラズベリーの実は、自分で栽培している鉢植えから収穫しました。

写真のように、フルーツを使ったタルトは、見た目も派手でスイーツ撮影の良い被写体となりますね。

いわゆるばえるスイーツの撮影が楽しめました(笑)

今後も旬の果物を使ったフルーツタルトの撮影を、企画して行こうと考えております。

今回のラズベリータルトはタルト型にアーモンドクリームを流し入れて、

オーブンで焼いたタルトにラズベリーソースを塗って、最後にラズベリーの実を並べました。

タルト型とアーモンドクリームは、ラズベリー以外でもいろいろなフルーツタルトの台として扱えますので、

タルト台を空焼きして作り置きをしたり、アーモンドクリームを多めに作って小分けして冷凍保存したりするのもオススメです。